Entrevista a José Edelstein - Físico teórico, escritor y divulgador científico. Parte II

Seguimos con la entrevista a José Edelstein, investigador en Física Teórica en el IGFAE, muy conocido entre el público general gracias a su faceta divulgadora, tanto por redes sociales como por libros y actos que a más de uno de seguro que le ha inspirado a estar estudiando esta carrera. En esta ocasión, divagaremos sobre preguntas más profundas: sobre Dios y la teoría del todo.

En la pasada entrada conocimos de primera mano al investigador y comunicador científico argentino José Edelstein. Pudimos hablar sobre su trayectoria investigadora y sobre los retos más difíciles que ha tenido en su carrera.

Ahora, en esta segunda parte (de tres) de la conversación que tuvimos el placer de mantener

con José Edelstein, pasamos a hablar sobre cuestiones filosóficas, que seguro forman parte de

las preocupaciones existenciales más frecuentes de los lectores. Esperamos que, tras leer sus

respuestas, reflexionéis vosotros mismos acerca de ellas.

Ahora, en esta segunda parte (de tres) de la conversación que tuvimos el placer de mantener

con José Edelstein, pasamos a hablar sobre cuestiones filosóficas, que seguro forman parte de

las preocupaciones existenciales más frecuentes de los lectores. Esperamos que, tras leer sus

respuestas, reflexionéis vosotros mismos acerca de ellas.

¿Dirías que crees en Dios?

No, digo que no creo en Dios. Esa es la respuesta rápida.

Me siento bastante fuerte en mis no-creencias, además, porque cuando era adolescente tuve mi momento de creer en Dios (más o menos hasta los 14-15 años).

Cuando yo hablo con amigos ateos, que siempre fueron ateos y se criaron en un hogar de ateos, los veo más religiosos en su visión. Por ejemplo: a veces son más proclives a creer en la teoría del todo.

Y, para mí, creer en que hay una teoría del todo es una forma de religión sofisticada. Si uno de verdad toma lo que la ciencia nos dice: que tenemos evidencias muy fuertes de que somos parte del árbol de la vida en este planeta; primos-hermanos de la cucaracha y de la planta de maíz (con capacidades diferentes, obviamente, pero como también tienen capacidades diferentes otros animales); creer entonces que este órgano que tenemos en la cabeza tiene la capacidad de desarrollar el lenguaje en el cual la naturaleza se describe a sí misma y, por lo tanto, podremos tener un relato de ella...

Se está asumiendo, primero, la conjetura de que hay leyes de la naturaleza. Y, segundo, que

nosotros somos capaces de derivarlas.

Se está asumiendo, primero, la conjetura de que hay leyes de la naturaleza. Y, segundo, que

nosotros somos capaces de derivarlas.

A mí me impresiona mucho hasta donde la ciencia ha llegado, sobre todo la cuántica con la teoría cuántica de campos: es increíble que una disciplina tan abstracta logre reproducir con tanta precisión los resultados experimentales. Sin embargo, siempre tengo en mi cabeza que una cosa es el territorio desnudo, y otra cosa es el mapa, la cartografía.

La ciencia es una cartografía muy eficiente, que, en particular, utiliza una estrategia maravillosa, pero que ya de por sí es la antítesis de una teoría del todo: simplificar.

Por ejemplo: para estudiar el movimiento de la Tierra, ignoro el resto del universo, ignoro todo lo que hay en la Tierra y la tomo como una esfera moviéndose en un campo aproximadamente debido a un cuerpo esférico… Y eso es muy eficiente. El lenguaje de la ciencia es tremendamente exitoso, en general, para hacer predicciones, pero siempre con un cierto nivel de aproximación.

Si uno quiere aumentar la precisión (un contraejemplo de esto es la Física de partículas, donde la precisión es muy muy grande), en general, incluyendo efectos subdominantes, empieza a tener algunas dificultades, y empieza a ser un poco inútil. Si uno quisiera calcular la órbita de la Tierra con ocho cifras significativas en su posición y tuviera que tener en cuenta (por decir algo, puede que esté diciendo una barbaridad) incluso la posición de cada uno de los asteroides del cinturón de asteroides, está claro que el cálculo en un ordenador llevaría una cantidad de tiempo absurda para calcular algo que no nos interesa: no nos interesa saber si la Tierra está aquí o está desplazada un nanómetro en alguna dirección dada.

En el libro Antimateria, magia y poesía, hay un texto que se llama Escatología de la

ciencia y viceversa, que escribimos con Andrés Gomberoff hace ya muchísimo tiempo, con

nuestra tesis filosófica sobre la inexistencia de la de la ecuación final de la teoría del todo. La

escatología, además de referirse a la ciencia de los excrementos, en griego quiere decir “el

estudio del final” de algo.

En el libro Antimateria, magia y poesía, hay un texto que se llama Escatología de la

ciencia y viceversa, que escribimos con Andrés Gomberoff hace ya muchísimo tiempo, con

nuestra tesis filosófica sobre la inexistencia de la de la ecuación final de la teoría del todo. La

escatología, además de referirse a la ciencia de los excrementos, en griego quiere decir “el

estudio del final” de algo.

Fíjense en la propia idea de que mañana alguien cierre la ecuación final, la ecuación de la teoría del todo, con el último punto: ¿qué hacemos? ¿Cerramos los institutos de investigación? ¿Ya está? Para mí eso no es posible. Sabemos bien en Matemática lo que quiere decir el comportamiento asintótico: uno puede ir acercándose a algo, pero siempre estar lejos y nunca llegar.

En definitiva, no. El relato de un creador no me cierra por ningún lado. Ni siquiera digo “agnóstico”, que es lo que, supuestamente, un científico debería decir, porque el asunto me da algo de bronca. Me parece tan claro que el ser humano creó a Dios a su imagen y semejanza, y lo ha utilizado, con fines buenos en algún momento de la historia, pero también con fines de dominación clarísimos. Muchas guerras, aún a día de hoy siguen siendo originadas en que uno cree una cosa, y otro cree otra. Entonces, imagínate, para alguien que no cree en nada es completamente absurdo: una guerra basada en un cambio de gauge, digamos.

Entonces, comentas que no crees que hay una teoría del todo, como tal, entonces la teoría de cuerdas, ¿qué papel tiene ahí?

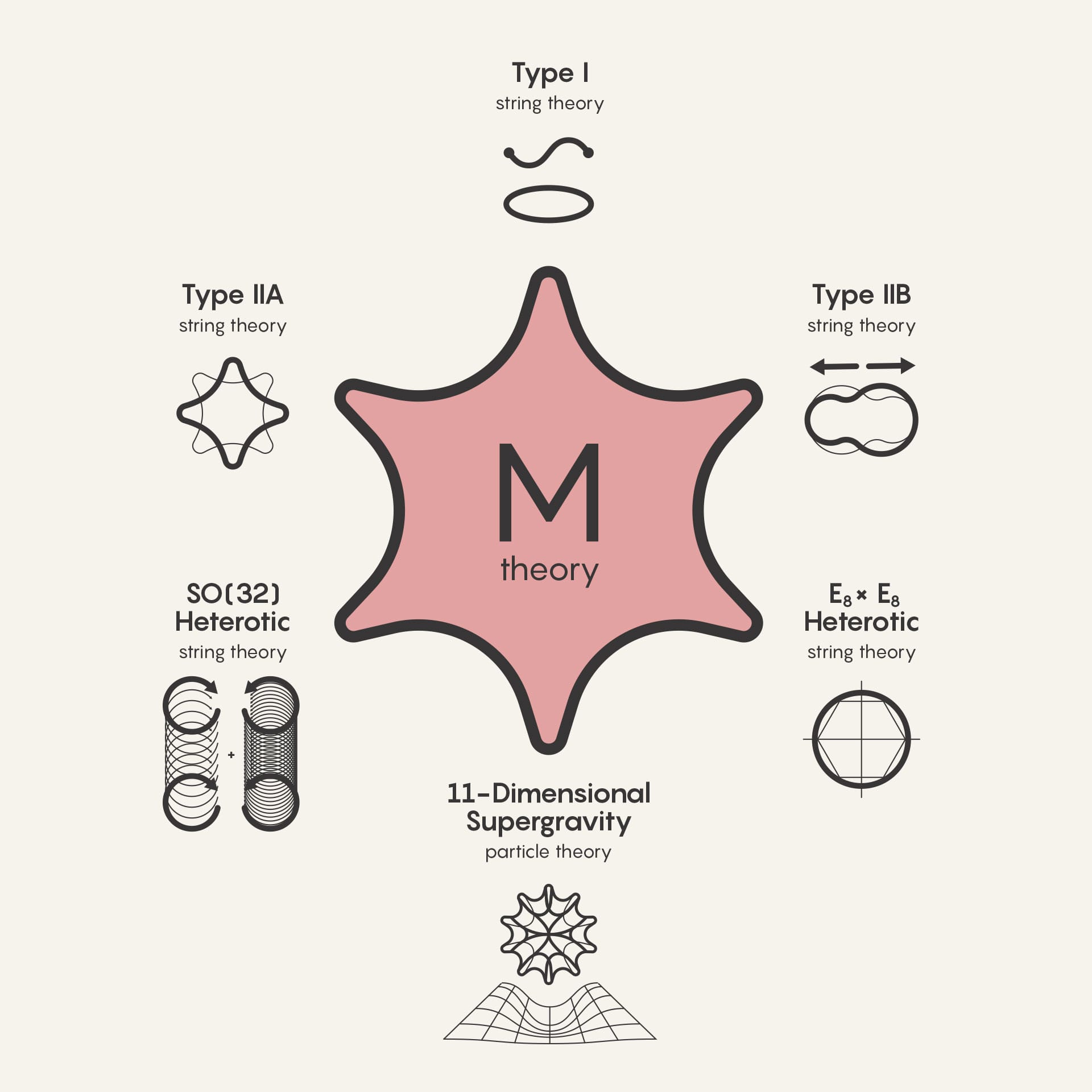

Yo creo que fue un gran error publicitario llamar a la teoría de cuerdas “la teoría del todo”. Creo que ya hoy casi no ocurre, pero ocurrió en la década de los 80-90.

Cuando la gente se dio cuenta de que la teoría de cuerdas contiene la gravedad cuántica, teorías gauge, y era más o menos única; y, cuando a mediados de los 80, surge la cuerda heterótica, que permite implementar un grupo gauge muy grande en el cual entran los grupos del Modelo Estándar… Todo prometía que era solo cuestión de que alguien encontrara la compactificación exacta que te diera el modelo estándar supersimétrico. Y luego ya los físicos de altas energías, pero no tan altas, que cogieran el testigo y continuaran hacia abajo. Que estudiaran la ruptura de supersimetría y el resto, y ya está.

Por eso parecía muy lógico hablar de “teoría del todo”: porque, aunque al principio la teoría era de gravedad cuántica, luego tenía elementos muy claros que parecían conectar con lo que uno esperaría ver a bajas energías. Sin embargo, nunca se concretó esa promesa…

Empezó a complicarse. A pesar de que las teorías de cuerdas eran cinco y luego se unificaron

(eso fue una mejora), luego, creo que en los primeros años 2000, se cambió el paradigma: en

lugar de buscar cuál era la compactificación exacta, como aparentemente había \10^500\ que

daban más o menos bien, empezó a hablarse del landscape.

Empezó a complicarse. A pesar de que las teorías de cuerdas eran cinco y luego se unificaron

(eso fue una mejora), luego, creo que en los primeros años 2000, se cambió el paradigma: en

lugar de buscar cuál era la compactificación exacta, como aparentemente había \10^500\ que

daban más o menos bien, empezó a hablarse del landscape.

La lógica es la siguiente (no digo que esté mal): si tú tienes una teoría que es el marco teórico adecuado, pero que tiene \10^500\ vacíos, y tú vives en uno y no sabes por qué… la única respuesta es porque sí.

Insisto en que es perfectamente posible. Por ejemplo: nosotros vivimos en uno de los, no sé, \10^24\ planetas en el universo, ¿por qué vivimos en este y no en otro? Porque sí. Puede ocurrir algo así con la teoría de cuerdas, pero creo que ponerle el nombre de “teoría del todo” es hasta anticientífico, ¿no?

Entonces, para mí, la teoría de cuerdas es una teoría cuántica de la gravedad y eso ya es espectacular. En un mundo en el cual no logramos encontrar la teoría cuántica de la gravedad, esta es una. Si es la teoría de nuestro universo, no lo sabemos; puede que no.

Pero, como comentaba antes del trabajo que yo escribí con Maldacena [ver entrada anterior],

es probable que la teoría cuántica de la gravedad tenga ingredientes de la teoría de cuerdas. Y

Maldacena mismo es muy famoso, sobre todo, por haber descubierto la teoría cuántica de la

gravedad más bajo-control que tenemos: una teoría cuántica de la gravedad en un espacio con

constante cosmológica negativa. Pareciera ser un universo que no es este. Mala suerte. Pero

no es poca cosa.

Pero, como comentaba antes del trabajo que yo escribí con Maldacena [ver entrada anterior],

es probable que la teoría cuántica de la gravedad tenga ingredientes de la teoría de cuerdas. Y

Maldacena mismo es muy famoso, sobre todo, por haber descubierto la teoría cuántica de la

gravedad más bajo-control que tenemos: una teoría cuántica de la gravedad en un espacio con

constante cosmológica negativa. Pareciera ser un universo que no es este. Mala suerte. Pero

no es poca cosa.

Entonces, tenemos una teoría bajo control, en la cual uno puede hacer todo tipo de cálculos y predicciones y luego tratar de inferir qué puedo extrapolar y qué no puedo extrapolar de eso a nuestro universo.

Cuando uno es científico, una cosa que creo que ningún científico puede negar es que, ante cualquier descubrimiento, uno responde una pregunta y se abren muchas (más de una, al menos). O sea, no converge. En principio, no converge a menos que un día uno encuentra la respuesta que cierra todas las preguntas, pero yo creo que el ejercicio de la actividad científica te muestra que eso no es así.

Yo creo que la ciencia es un edificio hecho de preguntas, no tanto de respuestas. En mi labor divulgativa intento tener eso siempre presente, porque a mí me disgusta un poco cuando se presenta la ciencia como la portadora de las respuestas.

En el ejercicio de la ciencia, uno sabe que las respuestas son provisorias. Incluso a veces uno ya sabe que es errada la respuesta cuando uno escribe un trabajo, porque uno ya sabe cuál es el alcance. Uno muchas veces publica un trabajo así, sabiendo que este es un resultado en el que alguna otra persona se va a montar y va a hacer otro.

Esta gran catedral de conocimiento está hecha de los grandes pilares y de los ladrillos; el octavo ladrillo sobre el nivel del suelo tiene que estar sobre los siete anteriores. Y alguien tiene que poner los ladrillos, pulirlos, darle con el martillo… Es un trabajo colectivo, muy bonito, pero en el que las respuestas son provisorias. Las respuestas son a veces esa pared que levantaste, pero luego te diste cuenta de que hay un material mejor, y entonces la picas y la tiras abajo, sin picar la columna para que no se te caiga el edificio.

---

Hasta aquí esta segunda parte de la conversación. La siguiente entrada contendrá la tercera y última parte, en la que trataremos de la investigación que ha llevado a cabo a lo largo de su carrera y sobre el futuro en Física Teórica.